「この授業、ちゃんと目標達成できたかな…」評価の悩み

授業が終わった後、職員室で一息つきながら、こんなことを考えたことはありませんか。

今日の授業、学習者は本当に理解できたのだろうか…

他の先生と評価基準が違う気がする。これでいいのかな

クラスにベトナム、ネパール、中国、ミャンマーの学生がいて、みんなバックグラウンドも違う。どうやって公平に評価すればいいんだろう

特に非常勤として複数の学校を掛け持ちしている先生や、日本語教師になったばかりの方にとって、授業の目標設定と評価の基準づくりは常に頭を悩ませる課題です。ある学校では「積極的に発言できるかどうか」を重視され、別の学校では「文法の正確さ」を求められる。学習者からすれば「この先生は何を求めているのか分からない」となってしまいます。

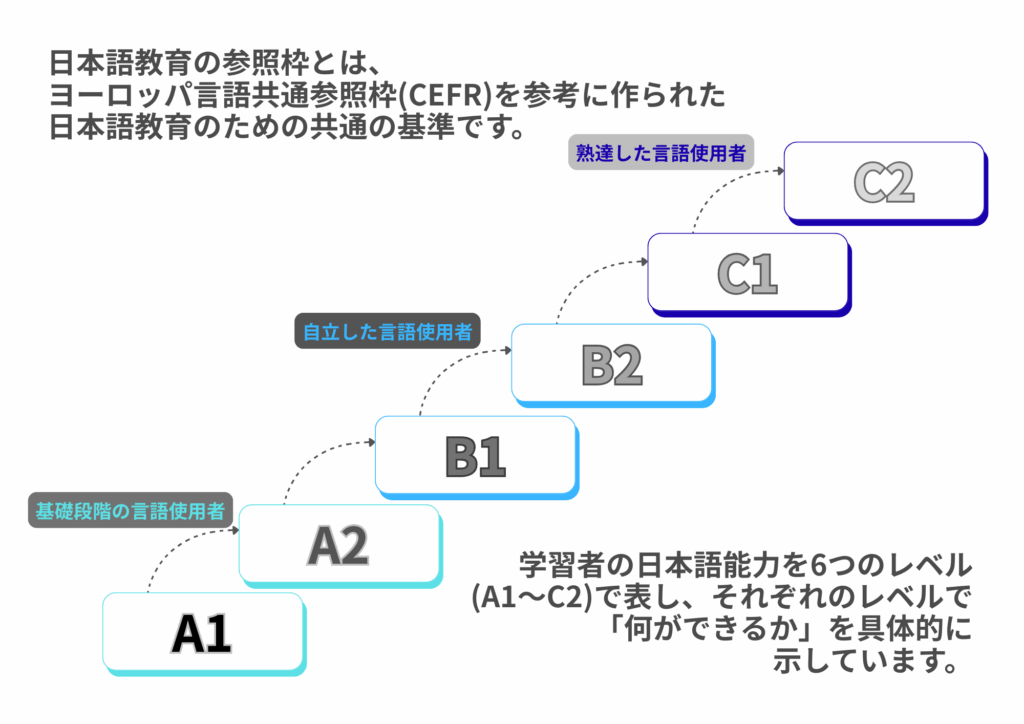

そこで注目されているのが「日本語教育の参照枠」です。これは2021年10月に文化審議会国語分科会が策定した、日本語の学習・教授・評価のための共通の枠組みです。学習者が「何がどの程度できるか」をレベルごとに整理し、授業づくりから評価までを同じ言葉で語れるようにします。

この記事では、参照枠の基礎知識、なぜ今必要なのか、そして授業での使い方を現場目線でお伝えします。

日本語教育の参照枠って、そもそも何?

参照枠の最大の特徴は、全国どこの学校でも、どの先生でも、同じ基準で学習者の日本語能力を語れることです。これまでは学校ごと、先生ごとに「初級」「中級」の定義が微妙に違っていました。ある学校の「初級修了」が、別の学校では「初級の途中」扱いになることもあります。

参照枠を使えば、「この学習者はA2レベルで、簡単な依頼をていねいに伝えて、確認の質問に答えられる」というように、具体的な行動で日本語能力を説明できます。転職や進学で学校が変わっても、学習の継続がスムーズになります。

参照枠は、学習者を社会の一員として実社会の活動に参加する存在と捉えます(CEFRでは social agents の視点)。そのため、日本語で何ができるか(Can-do)を共通言語に、学習・授業設計・評価を一貫させる考え方をとります。

参照枠は2019年6月から審議が始まり、2020年11月に一次報告、2021年3月に二次報告、そして同年10月に最終報告が取りまとめられました。全部で493個のCan-do(言語能力記述文)が用意されており、「聞くこと」「読むこと」「話すこと(やり取り・発表)」「書くこと」の5つの言語活動ごとに整理されています。

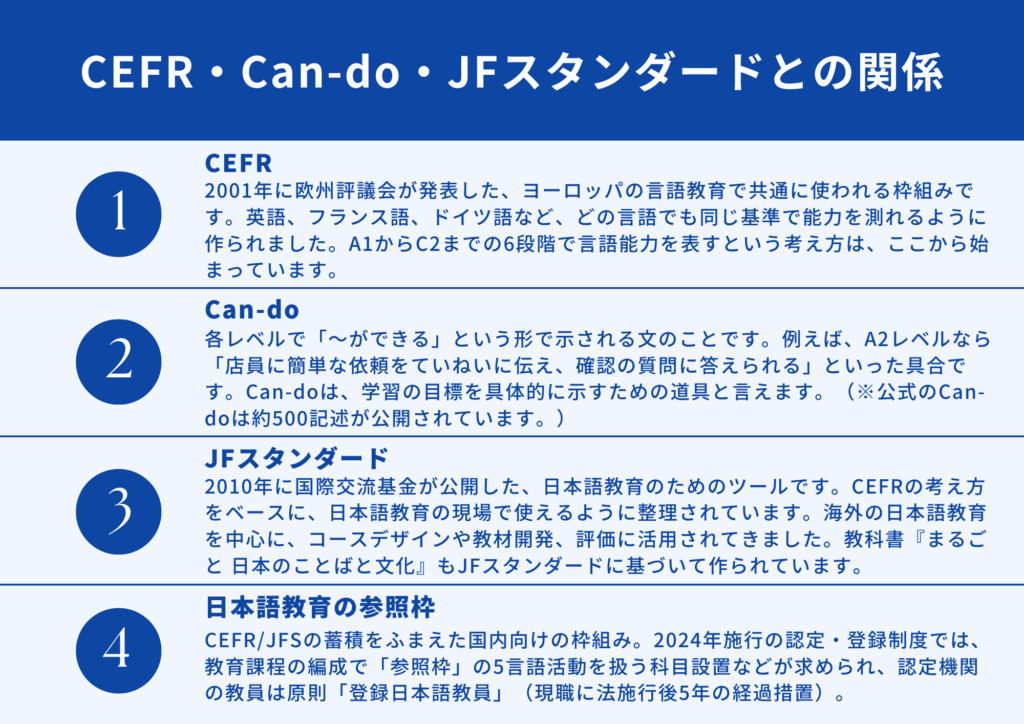

CEFR・Can-do・JFスタンダードとの関係

参照枠を理解する上で、よく出てくる言葉に「CEFR」「Can-do」「JFスタンダード」があります。この3つは別々のものではなく、それぞれ役割が違います。

簡単に整理すると、CEFRが「世界共通のものさし」、Can-doが「各レベルでの具体的な目標」、JFスタンダードが「海外向けの実践的な手引き」、参照枠が「日本国内向けの授業・評価の地図」という関係です。

いま、なぜ参照枠が必要なのか

日本語教育業界は今、大きな転換期を迎えています。

これまで長年使われてきた教科書『みんなの日本語』に代表される文型積み上げ型の教育から、『できる日本語』『まるごと 日本のことばと文化』のような課題遂行型(Can-do型)の教育へ。文型の知識を順番に学ぶスタイルから、「日本語を使って何ができるようになるか」を出発点にするスタイルへ。この移行は、文部科学省が推進する日本語教育の質保証の動きとも連動しています。

ただ、教科書を変えただけで授業が変わるわけではありません。「できる日本語」を使っていても、従来通りの文型説明中心の授業をしている、というケースも少なくありません。逆に、「みんなの日本語」を使いながらも、課題遂行を意識した活動を取り入れている先生もいます。

大切なのは教科書ではなく、「学習者が日本語を使って何ができるようになるか」という目標設定と、それに向けた授業設計、そして一貫した評価です。その共通の土台となるのが「日本語教育の参照枠」なのです。

では、具体的にどんな変化が現場で起きているのでしょうか。

日本語教育の現場は、ここ数年で大きく変わりました。10年前なら「一つの国からの留学生が中心」という学校も珍しくありませんでしたが、今はベトナム、ネパール、ミャンマー、ウズベキスタンと、同じクラスに5〜6カ国の学習者がいることも当たり前です。

ある先生は「積極的に発言できるかどうか」を重視し、別の先生は「文法の正確さ」を重視する。学習者からすれば「この先生は何を求めているのか分からない」となってしまいます。特に多国籍クラスでは、文化的背景によって授業での振る舞い方も違います。ある国では授業中に質問するのが当たり前でも、別の国では先生に質問するのは失礼にあたる、といった文化的な違いがあります。

さらに、2024年から登録日本語教員制度・認定日本語教育機関制度が始まり、認定日本語教育機関で働くには国家資格が必要になりました(ただし現在は移行期間中)。この新制度では、教育機関に対して「どんな目標でどう評価しているか」の説明責任がより強く求められています。

「この授業の到達目標は何ですか」と聞かれて、すぐに答えられる先生はどれだけいるでしょうか。「今日は『〜てください』の文型を教えます」では、到達目標を答えたことにはなりません。「この文型を学んで、学習者は実際の場面で何ができるようになるのか」まで説明する必要があります。

また、非常勤として複数の学校で教えている先生にとって、学校ごとに評価基準が違うのは大きなストレスです。A校では「会話の流暢さ」を重視され、B校では「語彙の正確さ」を求められる。参照枠という共通の基準があれば、どの学校でも同じ観点で授業を設計し、評価できます。

こうした背景から、校内で共通の言葉で目標と評価を語れる仕組みが必要になっています。それが参照枠です。

参照枠を使うと、授業がどう変わる?

言葉だけだと分かりにくいので、授業の設計思想がどう変わるかを見てみましょう。A2レベルの「買い物」の授業で考えます。

文型中心の授業

目標は「〜をください」「いくらですか」の文型を学ぶこと。文型を丁寧に説明し、例文を示して練習します。

授業後、先生は「文型の説明がうまくいった」と振り返ります。でも、学習者の中には「『〜をください』は言えるけど、サイズがなかったらどうすればいいんだろう」と不安に感じている人もいます。

これは、先生が悪いわけではありません。長年このスタイルで教えてきましたし、学習者も文型を身につけてきました。ただ、「文型は理解できても、実際の場面で使えない」という課題が、業界全体で認識されるようになってきたのです。

課題遂行型(Can-do型)の授業

同じ「買い物」の授業を、参照枠の考え方で設計してみます。

まず、目標(Can-do)を明確にします。

「店員に簡単な依頼をていねいに伝え、確認の質問に適切に答えられる」

この目標から逆算して、必要な表現を選びます。「〜をください」「〜はありますか」などは、この目標を達成するための「道具」として導入します。

授業では、実際の店舗の場面を想定したロールプレイを行います。「黒いTシャツが欲しい。でも自分のサイズがない」といった、リアルなシチュエーションを設定します。

評価は、「相互理解」「語彙・表現の適切さ」「タスク達成」といった観点で行います。

授業後、学習者は「できた/まだ難しい」が自分で分かります。先生も「Aさんは依頼表現は使えるが、確認への応答で詰まった。次回はそこを重点的に」と、具体的な次の手立てが見えます。

参照枠を授業に活かす3つの視点

文型中心型/課題遂行型の違いは、教科書の種類ではありません。「文型を教える」のか「できることを増やす」のかという、授業設計の出発点の違いです。

では、実際に参照枠を使って授業を作るには、どう考えればいいのでしょうか。参照枠を授業に落とし込むには、以下の3つの視点が重要です。

繰り返しになりますが、参照枠は、学習者を社会の一員として実社会の活動に参加する存在と捉えます。そのため、日本語で何ができるか(Can-do)を共通言語に、学習・授業設計・評価を一貫させる考え方をとります。

従来の「〜の文型を理解する」ではなく、「店員に依頼を伝えて、確認に答えられる」のように、学習者が実際の場面でできる行動で目標を表現します。この目標設定がすべての出発点です。

Can-doという目標が決まったら、そこに到達するために必要な活動を考えます。単に文型を説明して練習するのではなく、実際の場面を想定したタスク(課題)を通じて、使える日本語を身につけさせます。

目標で設定したCan-doと、授業の活動と、最後の評価を、すべて同じ観点で語れるようにします。これが参照枠の最大の特徴です。「依頼を伝える」という目標なら、活動でも「依頼の練習」をして、評価でも「依頼が伝わったか」を見ます。

ただし、この3つの視点を実際の授業で使えるレベルに落とし込むには、いくつもの壁があります。

独学では難しい3つの理由

493個のCan-doの中から、自分のクラスに合ったものをどう選べばいいのか。教科書の単元とCan-doをどう対応させればいいのか。これは参照枠を使い慣れた人からの助言が不可欠です。

「実際の場面を想定したタスク」といっても、どんな状況カードを作ればいいのか、ロールプレイをどう進行すればいいのか。豊富な実践例を見ないと、イメージが湧きません。

「相互理解」「タスク達成」といった観点をどう設定し、4段階の基準をどう言語化すればいいのか。これは一人で考えても正解が分からず、実際の評価例を見てフィードバックをもらうことが近道です。

2025年11月~12月、日本語教師キャリアではこういった疑問や質問を解消する研修シリーズを開催します。

・参照枠の全体像(6レベル・5つの言語活動・Can-Do)を段階的に読み解く

・目標(Can-do)から授業の流れとふり返りまでの一連の設計手順を学べる

・多国籍クラスでの指導の工夫を具体例で学べる

・実際の教材づくりに活用できる

・ライブQ&Aで現場の疑問に直接答えてもらえる

「概念は分かったけど、実際どうやるの?」という疑問は、直接学ぶのが最短ルートです。詳しくは記事の最後でご紹介します。

よくある誤解と正しい理解

参照枠を導入しようとすると、いくつかの誤解が生まれがちです。ここで整理しておきましょう。

よくある質問

- CEFRと参照枠は同じですか?

-

考え方は共通していますが、別のものです。CEFRは2001年に欧州評議会が発表した、ヨーロッパの言語教育全般のための枠組みです。参照枠は、CEFRを参考にしながら、日本語教育の特性(漢字や敬語など)を反映して、2021年に文化審議会が策定した、日本国内の日本語教育での実装向けの枠組みです。

- Can-doを書けば導入完了ですか?

-

いいえ。Can-doは目標を示すものですが、それだけでは不十分です。Can-doを達成するための活動設計と、達成度を測る評価(ルーブリック)まで、同じ観点で設計して初めて効果が出ます。目標・活動・評価の三位一体が大切です。

- 多国籍クラスでも使えますか?

-

使えます。むしろ多国籍クラスでこそ力を発揮します。「相互理解」「タスク達成」などの観点を共通化することで、文化的背景が異なる学習者間でも評価基準がぶれにくくなります。ある国では積極的な発言が期待され、別の国では静かに聞くことが美徳とされる場合でも、「タスクが達成できたか」という観点なら公平に評価できます。

- どのレベルから始めるべきですか?

-

今教えているクラスの目標に近いCan-doから始めるのがおすすめです。多くの学校ではA2やB1レベルの学習者が中心なので、この辺りの「やりとり」領域のCan-doが最初の一歩になりやすいです。例えば、A2の「店員に簡単な依頼をていねいに伝え、確認の質問に答えられる」といったCan-doは、買い物の授業で使いやすいでしょう。

- 登録日本語教員制度との関係は?

-

2024年4月から始まった登録日本語教員制度では、認定日本語教育機関で働くために国家資格が必要になりました。この新制度では、教育機関に「どんな目標でどう評価しているか」の説明責任が求められており、参照枠はその基盤となる枠組みです。今後、参照枠に基づいた授業設計と評価が、日本語教育の標準になっていくと考えられます。

- 公式の情報はどこで見られますか?

-

文化庁の「日本語教育の参照枠」報告(2021年10月)、「日本語教育の参照枠の活用のための手引」(2022年2月)、国際交流基金の「JFスタンダード」サイトで、詳しい情報や実践例が公開されています。また、文部科学省の「日本語教育コンテンツ共有システム(NEWS)」でも、参照枠に関する資料が見られます。

- 「みんなの日本語」を使っているのですが、参照枠は使えますか?

-

使えます。参照枠は特定の教科書を前提にしていません。「みんなの日本語」を使いながらでも、Can-doを意識した授業設計は可能です。

例えば、第13課「〜をください」なら:

- 目標(Can-do)を明確にする:「店で欲しいものを伝えられる」

- 文型説明はシンプルにして、実際の買い物場面を想定したロールプレイに時間をかける

- 評価は「文型が言えたか」だけでなく、「買い物が成立したか」で見る

このように、教科書の順番や文型説明は残しつつ、活動設計と評価の観点を変えることで、参照枠の考え方を取り入れられます。

もちろん、『できる日本語』『まるごと』のような課題遂行型の教科書に変更すれば、より参照枠に沿った授業がしやすくなるでしょう。でも、「教科書を変えないと参照枠は使えない」わけではありません。今の環境でできることから始めてください。

「わかる」と「できる」の間にある壁

ここまで、参照枠の基礎知識と考え方をお伝えしてきました。

「なるほど、Can-doで目標を設定して、活動を設計して、評価するんだな」

概念としては理解できたかもしれません。でも、「分かる」と「実際にできる」の間には、大きな壁があります。

文化庁の参照枠報告書を読んでみたものの、「6レベル」「5つの言語活動」「493個のCan-do」…専門用語が多くて、どこから手をつければいいのか分からない。

「目標(Can-do)から逆算して設計する」と言われても、実際の授業の流れをどう組み立てればいいのか。手元の教材を参照枠の考え方に沿って見直すには、どうすればいいのか。

漢字圏・非漢字圏の学習者が混在するクラスで、どんな工夫をすればいいのか。評価の視点をどう設定すればいいのか。具体例がないとイメージできない。

そこで日本語教師キャリアでは、参照枠を基礎から実践まで学べる3つの研修を開催します!

【研修①参照枠を段階的に読み解ける/授業設計の手順を実例で学べる】日本語教師のための「日本語教育の参照枠」入門—基礎をつかみ、現場に落とし込む3Days

参照枠を一から丁寧に読み解き、実際の授業で活用できるまでをサポートする3日間の研修です。「参照枠とは何か」という要点をつかみ、授業へどう落とし込むかまでを、認定日本語教育機関で主任教員を務める山田航司先生の実例で段階的に学べます。

こんな方におすすめ:

・参照枠の全体像(6レベル・5つの言語活動・Can-do)をしっかり理解したい

・Can-doの見方と授業目標への落とし込み方を知りたい

・学校全体への導入や提案のための道筋を学びたい

この研修で得られる成果:

参照枠を段階的に読み解ける/授業設計の手順を実例で学べる

開催日程:

・第1回:オンデマンド配信 – 参照枠の基礎を読み解く

・第2回:オンデマンド配信- 評価法と実践的な活用法

・第3回:11月15日(土)10:00-12:00 – ライブQ&A研修

受講費: 全3回 11,000円(税込)

定員: 300名

講師: 山田航司先生(認定日本語教育機関 現役主任教員・日本語教育修士)

形式: オンデマンド配信+ライブQ&A(Zoom)

【研修②多国籍クラスでの指導の工夫が分かる】”日本語教育の参照枠”に即したCan-do活用と授業実践

Can-doを活用した到達目標設定から、明日の授業で実践できるレベルまで。多国籍クラスを念頭に、さまざまな学習背景をもつ学習者への指導の工夫を具体的に学べる2日間です。参照枠の基本からCan-doを使った授業設計まで、すぐ使える手順と例で紹介します。

こんな方におすすめ:

・Can-doの具体的な活用方法を知りたい

・多国籍クラスでの指導に課題を感じている

・参照枠に基づく教案作成で悩むことがある

開催日程:

・第1回:11月23日(日)10:00-12:00 – 参照枠とCan-doの基礎理解から実践活用まで

・第2回:11月30日(日)10:00-12:00 – 授業実践時の個別課題におけるアプローチ法

受講費: 全2回 7,700円(税込)

定員: 300名

講師: 津吉真穗子先生(日本語教師養成講座講師・登録日本語教員)

形式: Zoomライブ講義

【研修③ワークショップで実際に授業プランを作成し、フィードバックを受けられる】Can-doを授業に活かす ― 教材化と授業デザイン(全2回)

Can-doを基軸に、第1回で「教材化×授業デザイン」の手順を学び、第2回の少人数WSで自分の教案を完成→講師から直接フィードバックを受けられる実践プログラムです。行動中心アプローチの考え方を、明日の授業に使える「型」に落とし込みます。多国籍クラスにも応用できる具体例で、現場での迷いを解消します。

こんな方におすすめ:

・「Can-doは知っているが、教案への落とし込み方を整理したい」

・どの教材でも使える設計の「型」を身につけたい

・完成した教案に専門家のフィードバックがほしい

開催日程:

・第1回:12月14日(日)17:00–19:00 ― ウェビナー「Can-doの教材化と授業デザイン」

・第2回:12月21日(日)17:00–19:00 ― ワークショップ「実践!授業案作成&講師フィードバック」

受講プラン(3パターン)

・プランA:ウェビナーのみ 4,400円(ウェビナーアーカイブ付)/定員300名

・プランB:ウェビナー+WS参加 15,400円(両回アーカイブ付)/定員15名

・プランC:ウェビナー+WS視聴のみ 7,700円(両回アーカイブ付)/定員100名

※詳細・申込枠は研修ページをご確認ください。

講師: 瓦谷 奈生先生(国内にて教務主任などを歴任。Can-do実践&オンライン指導の経験が豊富)

形式: Zoomライブ講義+ワークショップ

まとめ:参照枠は「授業の共通言語」

日本語教育の参照枠は、学習者の日本語能力を6段階で示し、それぞれのレベルで「何ができるか」を493個のCan-doで具体的に表した枠組みです。CEFRの考え方を参考に、日本語教育の特性を反映して2021年に策定されました。

参照枠の本質は、学習・教授・評価を同じ言葉で語れることにあります。多国籍化するクラス、複数の学校を掛け持ちする非常勤講師の増加、2024年からの登録日本語教員制度といった変化の中で、校内で共通の基準を持つことの重要性は増しています。

参照枠を使った授業では、目標(Can-do)を明確にし、その目標に向かう活動を設計し、同じ観点で評価します。文型中心型/課題遂行型の例で見たように、この一貫性が、学習者にとっても教師にとっても、学習の見通しを明確にします。

「明日からすぐに全部の授業を変える」必要はありません。まずは一つの授業で、Can-doを明確にして、ルーブリックを作ってみる。そこから始めてみてください。参照枠は、授業をより良くするための道具です。完璧を目指すより、まず一歩を踏み出すことが大切です。

参照枠は、これからの日本語教育の基盤となる重要な枠組みです。「知っている」と「使える」の間には大きな差があります。

日本語教師キャリアの研修なら、参照枠を授業設計に活かせるレベルまで段階的に習得できます。

✓ 参照枠の全体像を丁寧に読み解ける

✓ 授業設計の手順を実例で学べる

✓ 多国籍クラスでの指導の工夫が分かる

✓ ライブQ&Aで現場の疑問を解消できる

✓ アーカイブ配信で復習できる

未経験の方も、ベテランの先生も大歓迎です。

参照枠を使った授業設計を、一緒に学びませんか。

▼ 研修の詳細を今すぐチェック

・日本語教師のための「日本語教育の参照枠」入門—基礎をつかみ、現場に落とし込む3Days

・“日本語教育の参照枠”に即したCan-do活用と授業実践

・Can-doを授業に活かす ― 教材化と授業デザイン ―

参考リンク(一次情報)

・文化庁「日本語教育の参照枠」報告(2021年10月)

・文化庁「日本語教育の参照枠の活用のための手引」(2022年2月)

・国際交流基金「JF日本語教育スタンダード」

・文部科学省「日本語教育コンテンツ共有システム(NEWS)」

・文部科学省「登録日本語教員・日本語教員試験」